填表说明

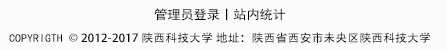

1.成果名称:字数(含符号)不超过35个汉字。

2. 成果科类按照教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》(教高[2012]9号)的学科门类分类(规范)填写。综合类成果填其他。

3.成果类别代码组成形式为:abcd,其中:

ab:成果所属科类代码:填写科类代码一般应按成果所属学科代码填写。哲学—01,经济学—02,法学—03,教育学—04,文学—05,历史学—06,理学—07,工学—08,农学—09,医学—10,军事学—11,管理学—12,艺术学-13,其他—14。

c:成果属普通教育填1,继续教育填2,其他填0。

d:成果属本科教育填1,研究生教育填2,其他填0。

4.推荐序号由5位数字组成,前两位为推荐单位代码,按照附件1《2014年高等教育国家级教学成果奖各推荐单位代码及推荐限额指标》 中各推荐单位代码填写,后三位为推荐单位推荐成果的顺序编号。

5.成果曾获奖励情况不包括商业性的奖励。

6.成果起止时间:起始时间指立项研究或开始研制的日期;完成时间指成果开始实施(包括试行)的日期。

一、 成 果 简 介(可另加附页)

| 成

果

曾

获

奖

励

情

况

|

获 奖

时 间

|

奖项名称

|

获 奖

等 级

|

授 奖

部 门

|

| 2015年

|

以科研为依托的轻化工程专业创新型人才培养之改革与实践

|

教学成果特等奖

|

陕西省人民政府

|

| 2017年

|

省属工科高校“一体两翼”式研究生创新能力协同培养模式的探索与实践

|

教学成果特等奖

|

陕西省人民政府

|

| 2013年

|

轻化工程专业综合改革试点

|

国家级

|

教育部

|

| 2013年

|

轻化工程实验教学示范中心

|

国家级

|

教育部

|

| 2007年

|

轻化工程特色专业

|

国家级

|

教育部

|

| 2012年

|

卓越工程师教育培养试点专业(轻化工程、包装、印刷专业)

|

国家级

|

教育部

|

| 2010年

|

皮革工程教学团队

|

国家级

|

教育部

|

| 2006年

|

《包装技术基础(双语授课)》精品课程

|

国家级

|

教育部

|

| 2008年

|

《制革整饰材料化学》精品课程

|

国家级

|

教育部

|

| 2012年

|

依托特色专业,推进质量工程,构建高素质应用型人才培养模式

|

教学成果一等奖

|

陕西省人民政府

|

| 2013年

|

工科专业本科生分类型培养模式的改革与实践

|

教学成果一等奖

|

陕西省人民政府

|

| 2007年

|

提高工科大学生工程实践能力培养体系的构建与实践

|

教学成果一等奖

|

陕西省人民政府

|

| 1999年

|

综合性生产实习模式的研究及实践

|

教学成果一等奖

|

陕西省人民政府

|

| 2009年

|

轻化工程专业实践教学创新模式的探索与实践

|

教学成果二等奖

|

陕西省人民政府

|

| 2005年

|

引入最新工程技术讲座改革现行专业课程教学

|

教学成果二等奖

|

陕西省人民政府

|

| 2001年

|

制革整饰材料化学(教材)

|

教学成果二等奖

|

陕西省人民政府

|

| 2001年

|

以英语口语为切入点,狠抓语言环境建设,培养学生对英语的应用能力

|

教学成果二等奖

|

陕西省人民政府

|

| 1999年

|

在专业课教学中培养学生对基础知识的应用能力,全面提高教学质量的研究

|

教学成果二等奖

|

陕西省人民政府

|

| 2017年

|

轻工类卓越工程师“五位一体”培养体系的探索与实践

|

教改重点攻关项目

|

陕西省教育厅

|

| 2013年

|

构建校企协同培养模式,提升地方高校卓越工程师培养水平

|

教改重点项目

|

陕西省教育厅

|

| 2015年

|

以行业需求为导向,探讨产业链模式下的本科专业群的构建与实践

|

教改项目

|

陕西省教育厅

|

| 2013年

|

依托实习基地群,加强暑期专业实践,高素质应用型人才培养新模式的探索与实践

|

教改项目

|

陕西省教育厅

|

| 2009年

|

轻化工程专业创新型人才培养的改革与探索

|

教改重点项目

|

陕西省教育厅

|

| 2007年

|

传统工科专业本科生分层次培养模式的探索与实践

|

教改项目

|

陕西省教育厅

|

| 成果起止时间

|

起始: 1998年 9 月 实践检验期:5年

完成: 2013年 3 月

|

| 1.成果简介及主要解决的教学问题(不超过1000字)

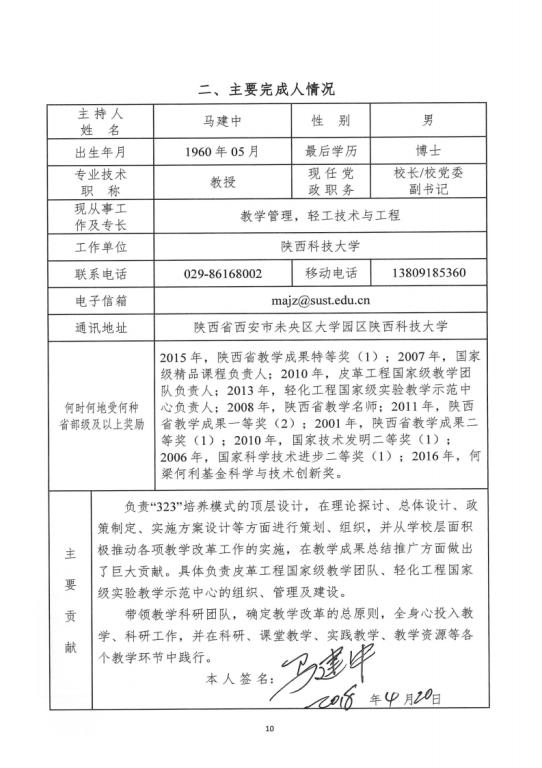

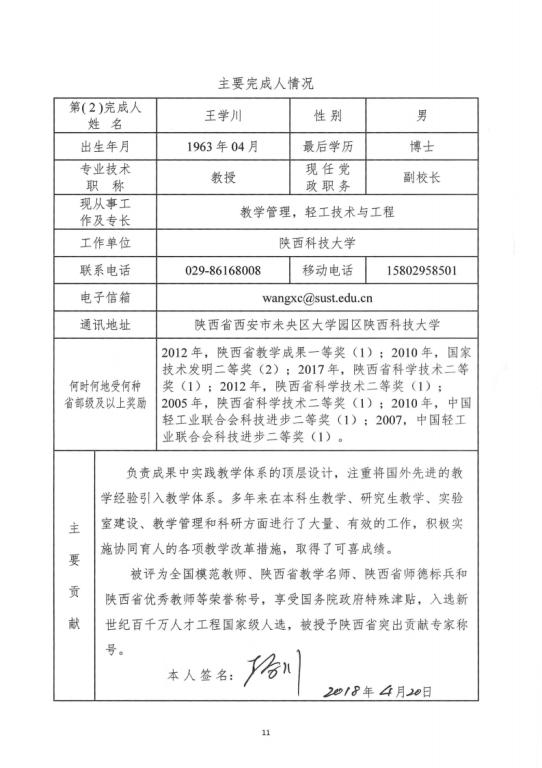

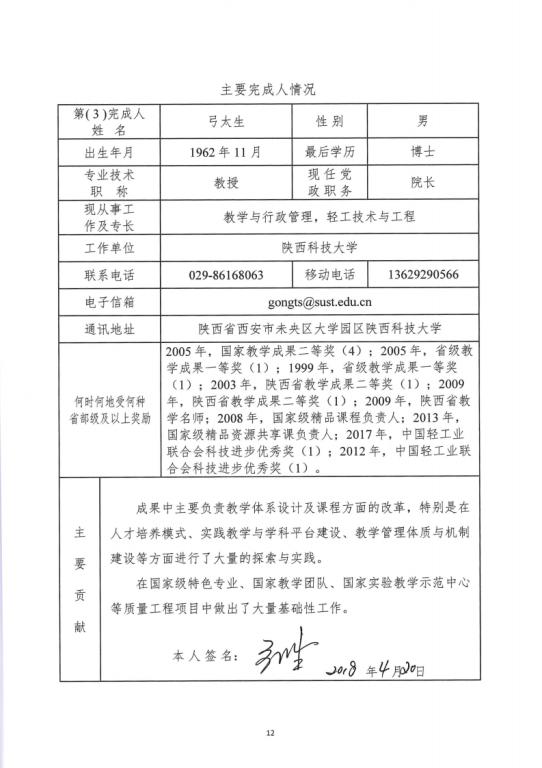

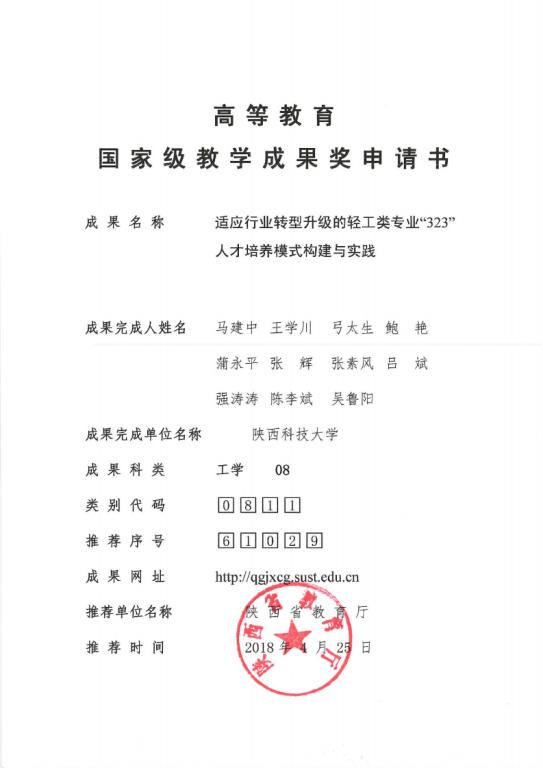

1.1 成果简介

陕西科技大学(原北京轻工业学院、西北轻工业学院)是新中国建设的第一所轻工类重点高校,坚持为轻工业发展服务一直是学校的办学特色。面对轻工行业转型升级的严峻挑战,为解决轻工类专业人才培养中存在的类型及模式单一、社会资源参与不足、缺乏人才分类培养的政策支持与制度保障等问题,我校秉承以人为本的教育理念,在完成“轻化工程国家级专业综合改革试点”等9项教育部质量工程项目和6项省级教学改革研究项目的基础上,结合承担的国家重点研发计划等系列项目,历经20年改革与实践,形成了轻工类专业“323”人才培养模式。

“323”人才培养模式的内涵是:面向轻工行业需求,构建以科研能力、工程能力及综合能力培养为核心的“3”类教学体系,运用校内和社会“2”方面资源,统筹推进课程体系、教学内容、师资队伍、平台基地等资源的优化和配置,完善教学管理机制,保障学术型、工程型及复合型“3”类人才的培养质量。

通过“323”人才培养模式的实施,我校轻工类专业的人才分类培养成效显著。学生就业率多年稳定在95%以上。在第四轮学科评估中我校轻工技术与工程学科获得了全国并列第三的佳绩,仅排在江南大学、华南理工大学之后。

1.2 主要解决的教学问题

(1)人才培养类型及模式单一

科研院所需要学生具有较强的科研能力,生产企业需要学生具备到岗后尽快解决实际问题的能力,行业转型升级更需要素质复合型人才。但在传统人才培养模式下,所有学生只按一种方案一个模式进行培养,无法满足行业发展对多样性人才的需求。

(2)社会资源作用发挥不充分

在传统的人才培养模式下,学校与社会合作育人的深度和广度不足,从教学内容更新、教材及课程建设到教师能力提升等各方面,社会资源均未得到充分利用,教学资源建设不能与学科及产业发展同频共振,教学体系不能适应人才分类培养模式的变革,导致育人效果与行业需求存在差距。

(3)教学管理体制与人才的分类培养不匹配

传统的教学管理体制对人才分类培养缺乏有效的政策支持与制度保障,未形成激发原动力的育人机制,不能充分体现“以人为本”的教育理念,不符合人才成长规律,学生的自主选择权和自由发展空间受到约束。

|

| |

2. 成果解决教学问题的方法(不超过1000字)

2.1改革人才培养模式,实施分类培养

根据行业转型升级和学生自主发展需求,按照学术型、工程型及复合型3种类型,分别制定人才培养方案并构建相应的教学体系。

大学第一年,全体学生强化通识教育,夯实学科基础,然后按照自主选择与考核选拔相结合的办法进行分流。自大学第二年起,针对20%的学生,以“学术导师+3年科研实践+学科前沿报告+学科竞赛”为抓手,培养具有良好科研能力的学术型人才;针对40%的学生,推行校企联合协同培养,以“校企共建课程+校企双导师+专业技术讲座+1年企业实践”为抓手,培养具有解决实际问题能力的工程型人才;针对其余40%的学生,以“拓展专业外延+学科交叉报告+分阶段综合实践”为抓手,培养素质复合型人才。

2.2融合学校-社会资源,推进协同育人

依托丰富的校友资源和良好的学科声誉,将社会力量参与育人过程的内容列入人才培养方案,推进教学资源的分类配置、教学内容的持续更新和教师队伍的内外融合,实现学校与社会协同育人。建成金东纸业-陕西科技大学功能纸研发中心等三类实践基地63个,面向全体学生建成包括国家级轻化工程实验教学示范中心、教育部轻化工助剂化学与技术重点实验室等在内的16个实践平台。5年内,聘请国内外高水平专家、企业技术骨干累计开展学科前沿讲座、技术报告、素质报告900余场,开设校企共建课程21门,共同指导毕业设计(论文)300余人次,工艺实验教学800多学时。

2.3完善教学管理体制,保障育人效果

制订专业分流管理办法及拔尖人才选拔、卓越班选拔实施细则等,通过自主选择与考核选拔,实现学生的自主分流。设立学业班主任、名师讲堂、校友讲坛等,帮助学生合理定位。出台退出补位制度,为学生重新确定发展方向提供可能。

教师国外访学、教师工程实践、企业导师聘任等管理制度的实施,有力推动适应分类培养的师资队伍建设;设立拔尖人才、卓越计划等专项经费,为分类培养提供资金保障;用人单位回访、专家参与培养方案制定、校企共建平台基地等措施,促进教学内容的及时更新,更好地发挥社会资源的作用。

设立教学质量监控办公室和教学督导组,出台校院系三级听课制度及教学质量学生评价制度,形成了教师互评、督导评教和学生评教相结合的多维教学评价体系;学生自主选择分流方向及退出补位制度的实施,倒逼教学主体不断改进教学方法,提高教学质量。

|

| |

3. 成果的创新点(不超过800字)

(1)形成了“社会需求-资源配置-教学体系”协同联动的人才培养闭环模式

适应学生多样化发展及行业对人才多样化的需求,构建以科研能力、工程能力及综合能力培养为核心的“3”类教学体系,融合拓展学校和社会“2”方面资源,实施学术型、工程型及复合型“3”类人才培养。三者相辅相成,形成相互支撑、相互促进的闭环模式,有效地解决了长期以来学校人才培养中存在的关注社会需求不够、人才培养模式单一等问题。

(2)构建了内外融合的适应人才分类培养的教学资源

围绕3类人才培养目标,充分利用以国家级实验教学示范中心、国家级教学团队为代表的校内优质资源,发挥国内外知名研究机构与合作单位优势,分别打造学术型、工程型和复合型的师资队伍,共建教学实践基地63个,建成国家级、省级精品课程19门和以国家规划教材为代表的专业教材50部,形成了保障3类人才培养的优质教学资源。

(3)形成了“外界压力-内生动力-持续改进”的管理运行机制

为适应人才分类培养需要,创建了“激发原动力+条件保障+质量监控”的教学管理体制,形成了“外界压力-内生动力-持续改进”的管理运行机制,使改革不断深化和自我完善。立足学生发展需求,出台自主选择与考核选拔相结合的分流制度,使学生由被动接受转为主动选择;教学质量监控体系的设立及运行,促使施教方由被动改革转为主动变革;学生自主发展的需求及质量监控所产生的优胜劣汰,倒逼教学主体不断改进教学方法,提高教学质量。

|

| |

4. 成果的推广应用效果(不超过1000字)

4.1 主要成效

(1)人才培养成效显著

学生能力显著提升。近10年来,轻工类专业学生在互联网+、挑战杯等竞赛中获各类奖励104项,获批大学生创新创业计划项目50余项,发表学术论文近2000篇,获批国家发明专利500余件。2017年我校在中国高等教育学会发布的《中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估结果》中排名第128位。

人才培养供需契合度高。学术型学生考研及留学比例达70%以上,工程型学生进入生产一线工作的比例达90%以上,复合型学生80%左右进入轻工行业,从事管理、营销、贸易、技术等工作。

毕业生成功成才率高。中国皮革工业协会历任理事长、中国皮革制鞋研究院有限公司70%的中层以上管理人员、国内皮革企业60%以上的技术骨干及主管均为我校毕业生(源自德国朗盛公司内部行业调查报告)。

学生及用人单位满意度高。在2017年《麦可思就业质量评估报告》中,我校轻工类专业学生的就业现状满意度75%,专业教学满意度94%;用人单位对学生的满意度97%。

“323”培养模式提高了人才培养质量,推动了学科进步。在第四轮学科评估中,我校轻工技术与工程学科获得了全国并列第三的佳绩。

(2)教学资源建设成效显著

校内资源与社会资源相融合,不断充实和完善教学资源,有力保障人才分类培养的实施。学科与技术前沿内容进课堂进教材,出版国家规划教材和特色教材50余部,共建国家级、省级精品(资源共享)课程19门、企业课程21门;针对三类人才培养,建成国家级、省级教学平台16个、校外实习实践基地63个;学生教师走出去,名师专家请进来,让优质社会资源参与青年教师和学生的培养过程,建成省级以上教学团队6个,涌现出“万人计划”教学名师、全国模范教师等一批优秀教师,形成适应分类培养的教师队伍。

从1998年开始探索,先后承担省级以上教学质量与教学改革项目53项,获省级教学成果特等奖2项、一等奖4项、二等奖5项。

4.2推广应用

“323”人才分类培养模式实施以来,得到了包括教育部轻化工程教学指导委员会和中国工程院院士在内的有关机构、专家及用人单位的高度评价。2016年教育部本科教学工作审核评估专家组对本模式给予了充分的肯定。

改革理念在校内外得到广泛借鉴,共有华南理工大学等50余所高校300余人次来校调研。改革经验多次在轻工类专业教学指导委员会进行交流,受教育部科技委员会化学与化工学部邀请,在杭州师范大学等兄弟院校做创新型人才培养的主题报告多场。出版的30余部教材在众多兄弟院校推广使用。改革成效被中国教育报、光明日报、中青报等媒体纷纷报道,产生了良好的社会效应。

|

五、评审意见

| 评

审

意

见

|

高等教育国家级教学成果奖终审委员会主任委员

签字:

年 月 日

|

| 审

定

意

见

|

签字:

年 月 日

|